“数智”为翼 “融创”为舟 广州市黄埔区点燃教育“新质”火花

陆优君 李彦军 刘涵

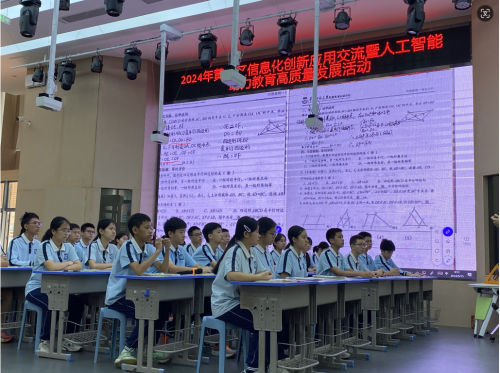

2024年5月15日,广州市黄埔区教育研究院成功举办“2024年黄埔区信息化创新应用交流暨人工智能助力教育高质量发展活动”。此次活动采取“线上+线下”形式同步开展。出席本次活动的嘉宾有:教育部课程教材研究所中小学教学研究中心主任何成刚,华南师范大学人工智能学院院长、教授、博士生导师蒋运承,广州市电化教育馆副馆长罗胜涛,黄埔区教育研究院书记陆优君,华南师范大学附属黄埔实验学校校长李彦军,黄埔区全区中小学负责人及分管信息化干部。线上参与活动的还有全区中小学、幼儿园、特殊学校、职校等教师。

“在数字化浪潮席卷全球的今天,教育领域迎来了前所未有的变革。大数据、人工智能等新一代数字技术与教育教学的深度融合创新,正以前所未有的速度改变着我们的教育生态。黄埔区作为教育改革的先锋,一直致力于探索和实践创新教学方法,探讨信息技术在教育中的创新应用的新路径、新方法,为黄埔区基础教育的发展和创新注入新的动力。”黄埔区教育研究院陆优君同志在致辞中说。

课程创新:开启教育新质思考

活动现场,华南师范大学附属黄埔实验学校罗善维老师的“基于无感知AI数字课堂的教学模式变革——《平行四边形的判定》”的数学课例展示了一堂精彩的教学过程。

创设情境,引发思考

“今天,我们要帮助学校的园丁设计一个四边形花坛……”

上课开始,罗善维老师紧扣新课标的教学指导,巧妙地将数学知识与实际情境相结合,以学校魔方农场需建设平行四边形花坛为情境导入,鼓励学生运用所学知识,为园丁提供平行四边形花坛的设计方案。

学生桌面直播,创新课堂互动形式

“我们用小乐秒阅桌面直播功能来看看两位同学不同的平行四边形绘制方法……”

罗善维老师提出了一个实际任务:让同学们使用直尺和三角板绘制一个平行四边形,并借助小乐秒阅-无感知AI数字课堂的桌面实时直播功能,将同学们的绘制过程实时展示到大屏幕上,每位同学都能直观地看到学生代表的绘制思路,从而更加积极地参与到探讨和学习中来。

课堂数据无感知采集,提升课堂教学效率

“我发现有两个同学的解题方法不一样,我们用小乐秒阅对比看看……”

随后,罗善维老师重点讲解了平行四边形的定义和性质,并循序渐进的讲解了平行四边形的四大判定方法。为了加深同学们对平行四边形判定方法的理解,罗老师精选了两个典型案例进行练习。利用小乐秒阅-无感知AI数字课堂的手势收集功能,罗老师高效便捷地收集了全体学生的练习成果,并通过系统的对比展示方式,逐一展示了不同解题思路的同学的作答。

在作答过程中,罗善维老师充分利用小乐秒阅-无感知AI数字课堂的数据收集功能,快速完成全班同学的练习结果收集。并通过对比展示的方式,展示了同学们不同的解题思路,为全班同学提供了丰富的参考和启发。

课堂练习智能批改,赋能课堂反馈矫正与当堂达标

“非常好,大家把练习单摆在桌子中间,我们让小乐秒阅来批改大家作业……”

完成典型案例训练后,罗老师引领同学们进入当堂检测环节。利用小乐秒阅-无感知AI数字课堂的无感知智能采集技术和全学科智能批阅算法,罗老师仅用十几秒便完成了全班学生练习的收集与自动批改。不仅极大地提升了批改效率,还帮助罗老师迅速了解了全班学生对本堂课知识点的掌握情况以及学习任务的完成情况。

课堂学情实时统计,助力精准讲评与课堂效率提升

“通过小乐秒阅提供的统计数据来看,这道题应该是大家的共性问题,我们再来巩固一下……”

练习讲解阶段,罗老师利用小乐秒阅-无感知AI数字课堂提供的数据,精准地识别出同学们的知识点掌握和应用情况。针对班级普遍存在的共性问题,罗老师进行了重点的分析和讲解,确保学生能够及时获得反馈,实现精准讲评,当堂达标,从根本上提高了课堂教学的质量。

课堂最后,罗老师鼓励同学们进行自我评价,通过小乐秒阅-无感知AI数字课堂的统计功能迅速得出学生的自评结果,针对不同评分阶段的同学,罗老师给出了针对性的学习建议和指导,为本节公开课画上了圆满的句号。

人工智能:学科素养与技术融合

课例展示结束后,黄埔区教研院初中数学教研员杨亮老师对罗老师的课例进行了精彩的点评。首先杨老师对罗老师的课堂给予了高度评价,杨老师指出,罗老师的课堂成功地将人工智能技术与课堂教学进行了深度融合,实现了教学评一体化的教学模式,完全符合智慧教育的时代要求。整个课堂的教学目标与课程标准紧密相连,精准地把握了学生的学习需求,成功地将抽象的数学推理转化为易于理解和应用的知识。

杨老师特别赞赏罗老师利用小乐秒阅-无感知AI数字课堂进行教学,这种全新数字课堂构建模式,有效地促进了学生的主动学习和深入思考。通过引导学生发现问题、解决问题,不知不觉地激发了学生的学习兴趣和探究欲望。真正实现了无感化“数智”技术赋能课堂教学的目的。

此外,杨老师还强调了学生积极参与课堂、思维活跃、情感投入的重要性,认为这对于培养学生的自信心和数学素养具有关键作用。他期待未来能够进一步利用数字化手段提升教学质量,将其广泛应用于拓展教学时空、共享教学资源、优化教学内容与过程、优化学习方式以及实现精准评价等多个方面。

专家论道:共探智慧教育路径

在“2024年黄埔区信息化创新应用交流暨人工智能助力教育高质量发展活动”中,与会专家就提升黄埔区教育信息化创新应用水平,推动信息技术与学科教学的高效融合,加快基础教育数字化的发展步伐,并增强区内学校对教育信息化的关注度和参与度,共同探讨数智时代下,数字技术在教育创新应用中的新策略、新路径。

华南师范大学附属实验学校校长李彦军发言

华南师范大学附属黄埔实验学校李彦军校长作题为《数“智”引领,技术赋能,助力学校高质量发展》的经验分享,学校结合学科特点通过信息技术促进教师专业成长和素养提升。在小乐秒阅-无感知AI数字课堂的支持下,实施“先学后教,当堂达标”的教学策略,深入探索数智驱动的尝试教学模式,借助先进“数智”技术,为师生创造出一个高效、互动和个性化的学习环境。

广州市电化教育馆副馆长罗胜涛发言

广州市电化教育馆罗胜涛副馆长介绍了广州市开展1-8年级人工智能教育的“1+8”模式(即以一个“广州市中小学人工智能教学平台”+八大体系)的经验和做法,并对教师提出两点期望:一是鼓励教师们在人工智能教育这一新兴领域中积极探索和拓展,利用市、区提供的平台资源,促进个人专业技能的提升和发展;二是希望教师们能够大胆创新,在人工智能教学中勇于尝试新的教学方法。

华南师范大学人工智能学院院长、博士生导师蒋运承教授发言

华南师范大学人工智能学院院长、博士生导师蒋运承教授从人工智能及其发展、人工智能与教育、人工智能技术的教育应用、人工智能教育面临的挑战与展望四个方面谈人工智能如何赋能基础教育。

蒋教授提到21世纪以来,人工智能技术取得了飞速发展,这是深度学习、自然语言处理等多领域的交叉作用的结果。蒋教授强调人工智能的机器学习是强化学习应用,强化学习应用在金融、自动驾驶等领域都有体现,而计算机视觉中的图像分割、目标追踪、图像分类等技术可以为教育赋能。我们可以借助智能问答,采用技术和多模态大模型进行文本总结、内容翻译、情感分析、图像生成等等。借助人工智能可以开展个性化教育,制定个性化的学习路径,推送合适的学习资源,提升学生的学习效果。以人工智能为基础的教育教学方式,能够轻松打破以往教学环境下存在的课堂交互少等问题,为全面深化教育评估改革提供了重要机遇。

教育部课程教材研究所中小学教学研究中心主任何成刚发言

教育部课程教材研究所中小学教学研究中心何成刚主任回顾了黄埔区在教学改革以及信息化应用等方面取得的显著成就,表示对未来黄埔区教学改革和教育数字化工作充满信心与期待,同时建议从深化课程改革、加强师资队伍建设、推进教育信息化基础设施建设、创新教育信息化应用模式、强化校际合作与交流等方面深化教育教学改革。

展望未来:共绘教育数字新图

本次活动在热烈的掌声中圆满落幕。

通过活动,与会者共同见证了人工智能技术在教育教学领域的广泛应用和显著成效。通过展示最新的教学案例和实践经验,大家深刻感受到了人工智能技术在优化课堂教学、促进教师成长和教育高质量发展中的巨大潜力。同时,活动也为教师们搭建了一个交流分享的桥梁,共同探索数字技术在教育中的创新应用,激发创新思维,推动黄埔区教育信息化迈上新台阶,为基础教育数字化进程注入强劲动力。

我们相信,在广州市黄埔区全体教育工作者的共同努力下,教育现代化一定能够迈上新台阶。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。